新幹線で小倉駅まで行こうとJRの長距離きっぷ(乗車券)を買うと、「北九州市内」と書かれていることがあります。

JRでの「北九州市内」の範囲とはどの駅までか、通常のきっぷとの違い、使い方などをくわしく解説します。

JRの「北九州市内」の範囲

JRのきっぷに表示されている「北九州市内」は、実際の北九州市に位置するJR線のすべての駅です。

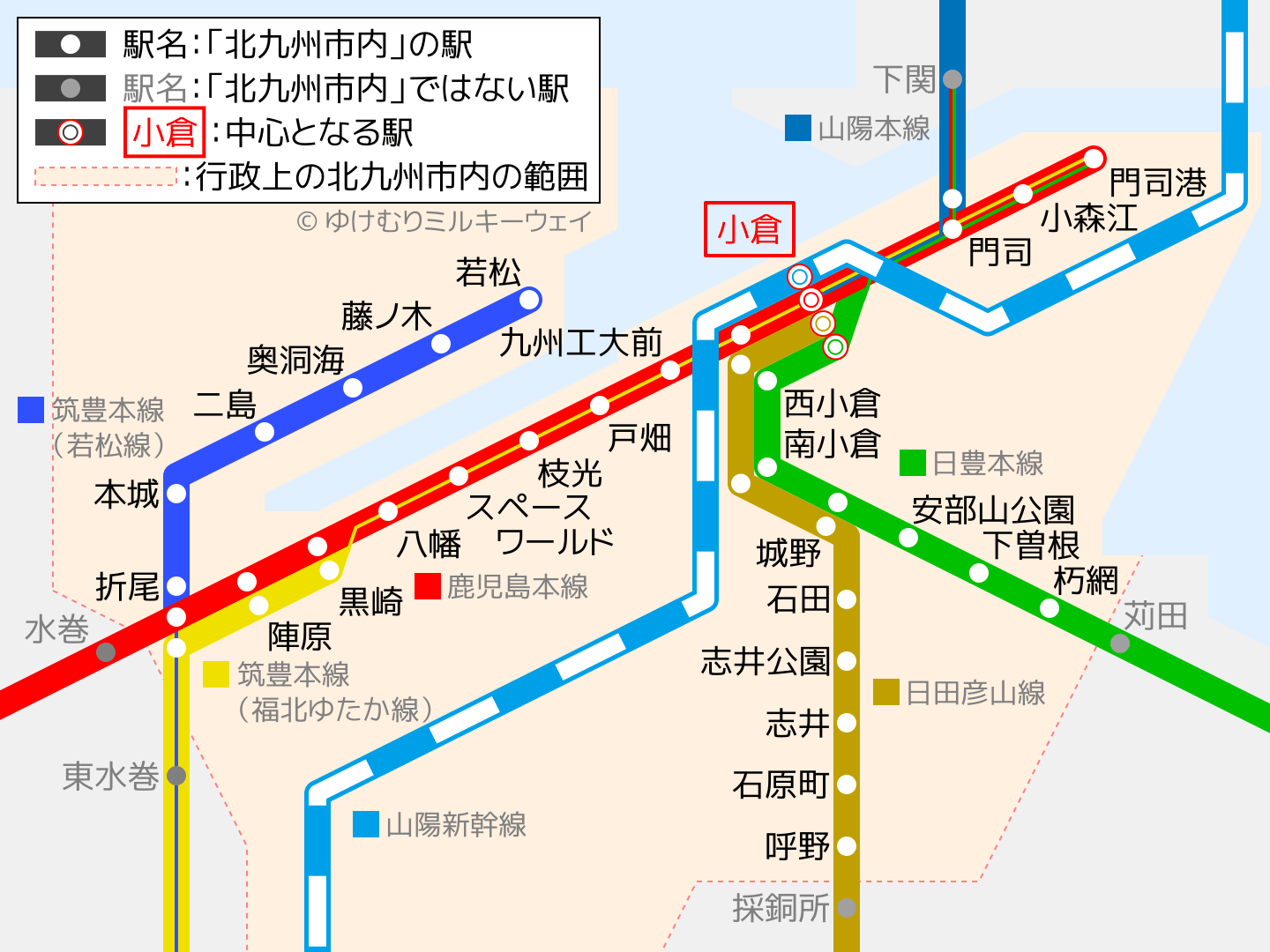

JRの「北九州市内」の駅は、具体的には下の地図の中で、白丸になっている駅です。

小倉駅だけ二重丸(◎)になっていますが、これはJRの「北九州市内」の駅の中心となる駅を表しています。

小倉駅を中心に、JRの「北九州市内」の駅の範囲は次のようになっています。

- 鹿児島本線:門司港駅~(小倉駅)~折尾駅の間

- 日豊本線:朽網駅まで

- 日田彦山線:呼野駅まで

- 筑豊本線(若松線・福北ゆたか線):若松駅~折尾駅の間

北九州市内の駅の目印

門司駅の駅名標(2014.3.16撮影)

JRの「北九州市内」の駅には、ホーム上に目印があります。

ホームにはその駅の名称や隣の駅名が書かれた看板・駅名標があります。

この駅名標の右上に、四角囲みで「九」と表示されているのがありますが、これが「『北九州市内』の駅です」と表示しているマークです。

乗る場合は、ホーム以外には表示がないのでわからないかもしれませんが、「北九州市内」の範囲内の駅できっぷを買うと、条件を満たしていればほぼ自動的に「北九州市内」からのきっぷになります。

通常のきっぷとの違い

券売機で買う近距離のきっぷでは、「小倉→160円区間」などと書かれています。たいていは「小倉」駅などと具体的に表示されていますが、条件を満たすと「北九州市内」発着のきっぷとなります。

「北九州市内」発着となる条件

「北九州市内」の中心となる小倉駅から200キロを超えた距離(正確には営業キロまたは運賃計算キロ)にある駅と、「北九州市内」の駅との間のきっぷが対象になります。

北九州駅から200キロ超とは、主な路線では以下の駅と、そこから先の駅になります。

- 山陽本線:宮内串戸駅※1

- 山陽新幹線・新大阪方面:広島駅※1

- 鹿児島本線(博多経由):松橋駅※2

- 九州新幹線(博多経由):新八代駅※2

- 長崎本線(博多・鳥栖経由):喜々津駅※2

- 長崎本線(博多・九州新幹線経由):市布駅/東園駅※2

- 日豊本線:上岡駅

※1:小倉駅〜新下関駅間を、山陽新幹線利用時と鹿児島本線・山陽本線(在来線)利用時では運賃が異なります

※2:小倉駅〜博多駅間を、山陽新幹線利用時と鹿児島本線(在来線)利用時では運賃が異なります

「北九州市内」のどの駅でも乗下車可能

「北九州市内」発のきっぷの場合、小倉駅・黒崎駅・門司港駅など、「北九州市内」のどの駅からでも乗ることができます。

そのため、「北九州市内」までの往復のきっぷを持っていれば、

- 行きは知人宅最寄りの黒崎駅で下りて、

- 帰りは門司港レトロを観光してから、門司港駅より利用し小倉駅で新幹線に乗り継ぎ、

といったこともできます。

同じ「北九州市内」の駅では途中下車できない

きっぷのルール上、「北九州市内」の駅から乗り降りし、途中で別の「北九州市内」の駅で乗り降りする(途中下車)することはできません。一度「北九州市内」の駅から乗る(降りる)と、同じ「北九州市内」の駅で乗り降りできないという制約があります。

上の例では、「北九州市内→大阪市内」のきっぷを持っていて、門司港駅から小倉駅で新幹線乗り継ぎで大阪市内に向かう場合、同じ「北九州市内」にある小森江駅・門司駅・小倉駅で途中下車することができません。

くわしくは「特定都区市内制度」のページで説明しています。

「北九州市内」発着のきっぷのねだん

「北九州市内」発着のきっぷ(乗車券)の値段は、小倉駅からの距離で決まります。

ただし、JR西日本(新幹線)とJR九州(在来線)では運賃が異なるため、小倉駅から新幹線を経由するか、在来線利用かできっぷの値段が変わってきます。

このルートの違い以外では、「北九州市内」の範囲内のどの駅からでも小倉駅からと同じ値段です。

同じような範囲は他にはどこにある?

このようなルールは「特定都区市内」制度といい、「北九州市内」を含めて全国で11ヶ所あります。

特定都区市内制度について、適用条件、途中下車のルールなど、くわしくは「特定都区市内制度とは?」のページへどうぞ。